Genre : drame (interdit aux - 16 ans)

Année : 1979

Durée : 1h51

Synopsis : Franck, représentant de commerce, traîne son existence minable dans la triste banlieue parisienne. Ce porte-à-porte laborieux fait bientôt la rencontre de Mona, une adolescente de 17 ans. Ils se découvrent alors un même but : fuir leur morne condition, quitte à employer les moyens les plus... expéditifs !

La critique :

Est-il absolument opportun de s'appesantir sur la carrière cinématographique de Patrick Dewaere ? Oui, un peu... Beaucoup... Enormément... Tout de même ! Contre toute attente, ce comédien hors normes et désinvolte épouse la foi catholique, un dogme qu'il abandonne lors de sa scission avec la sphère parentale. Patrick Dewaere est alors âgé de 21 ans. Auparavant, l'artiste polymorphe a déjà essuyéà maintes reprises les planches de théâtre. Patrick Maurin devient alors Patrick Dewaere et rejoint la troupe du Café de la Gare. Il obtient même un rôle subsidiaire dans Paris brûle-t-il ? (René Clément, 1966), mais reçoit les louanges et les bonnes grâces de René Clément, le réalisateur du film.

Le cinéaste français décèle chez l'acteur un immense potentiel. Patrick Dewaere tourne dans plusieurs courts-métrages subalternes, notamment dans La Jeune Veuve (Marc Vaziaga, 1970) et La vie sentimentale de Georges le tueur (Daniel Berger, 1971).

Il commence alors à devenir une figure récurrente dans le cinéma hexagonal. Impression corroborée par la sortie de Les Mariés de l'an II (Jean-Paul Rappeneau, 1971). A l'époque, la France connaît les premiers tourments de la crise pétrolière. Corrélativement, le patriarcat s'oblitère pour être supplanté par la doxa féministe et une mondialisation outrancière. La révolution sexuelle est en marche et Patrick Dewaere appartient à cette génération dissonante. Il tourne dans Themroc (Claude Faraldo, 1973), un long-métrage qui passe inaperçu lors de sa sortie en salles, mais qui s'inscrit dans le sillage et le continuum de certaines oeuvres impudiques sorties à la même époque.

La consécration aboutit avec Les Valseuses (Bertrand Blier, 1974), une comédie dramatique et outrecuidante dans laquelle Patrick Dewaere s'accointe er s'acoquine avec Miou-Miou et Gérard Depardieu.

Pourtant, à l'origine, le rôle devait échoir à Coluche, un autre artiste en verve durant la décennie 1970. Mais la prestation de Dewaere éblouit Bertrand Blier. Extatique, le cinéaste décide alors de l'enrôler dans un film qui va bientôt revêtir les oripeaux de classique et même de long-métrage générationnel. Aux yeux de Patrick Dewaere, Les Valseuses constitue cette marche vers la quintessence de la gloire. Patrick Dewaere devient alors un comédien populaire qui incarne la jeunesse en dérive de la décennie 1970. Pis, durant le tournage, Patrick Dewaere et Gérard Depardieu forment un tandem en dissidence et multiplient les hâbleries, ainsi que les fanfaronnades ; au grand désarroi de Bertrand Blier qui menace carrément de cesser toute collaboration. Heureusement, le metteur en scène ne regrettera pas les facéties de son trio de pantomimes puisque Les Valseuses réalisera plus de cinq millions d'entrées lors de son exploitation en salles.

A raison, Bertrand Blier exulte. Mais un tel succès sera aussi couronné par le revers de la médaille. Patrick Dewaere est alors perçu comme un acteur qui prise et affectionne les personnages marginaux. A postériori, le comédien enchaînera avec Pas de problème ! (Georges Lautner, 1975), Adieu poulet (Pierre Granier-Deferre, 1975), La meilleure façon de marcher (Claude Miller, 1976), F... comme Fairbanks (Maurice Dugowson, 1976), Le Juge Fayard dit "Le Shériff" (Yves Boisset, 1977), Préparez vos mouchoirs (Bertrand Blier, 1978), Coup de tête (Jean-Jacques Annaud, 1979), Un Mauvais Fils (Claude Sautet, 1980), Plein Sud (Luc Béraud, 1981), Hôtel des Amériques (André Téchiné, 1981), Beau-Père (Bertrand Blier, 1981), Mille Milliards de Dollars (Henri Verneuil, 1982), ou encore Paradis pour tous (Alain Jessua, 1982).

Vient également s'agréger Série Noire, réalisée par la diligence d'Alain Corneau en 1979. Le cinéaste démarre sa carrière en tant qu'assistant-réalisateur auprès de Costa-Gavras dans Un homme de trop (1967). Il s'émancipe en solo vers le milieu des années 1970 via France société anonyme (1974). Il enchaîne alors avec Police Python (1976), La Menace (1977), Le choix des armes (1981), La Môme (1986), Tous les matins du monde (1991), Le nouveau monde (1995), Le cousin (1997), Le prince du Pacifique (2000), Stupeur et tremblements (2002), Le Deuxième Souffle (2007) et Crime d'amour (2010). Certes, au moment de sa sortie, Série Noire n'ameutera pas les foules dans les salles, réalisant péniblement 900 000 entrées, ce qui reste - l'époque - un score probe et honorable, mais pas le raz de marée attendu.

A contrario, Série Noire va prestement s'arroger le titre de film culte et même de classique incontournable de notre cinéma hexagonal. Le long-métrage est même nominé dans cinq catégories pour la cérémonie des Césars. Reste à savoir si Série Noire mérite - ou non - de tels dithyrambes. Réponse à venir dans les lignes éparses de cette chronique... Lors de sa sortie, le film d'Alain Corneau écope carrément d'une interdiction aux moins de 16 ans. Le réalisateur ne cache pas les contiguïtés matoises avec Mean Streets (Martin Scorsese, 1973), un film qu'Alain Corneau sacralise, déifie et divinise. Dans une interview, Patrick Dewaere révèlera que le rôle de Franck Poupard, surnommé"Poupée" dans le film, reste l'un des personnages les plus proéminents de vaste carrière.

Hormis l'acteur, la distribution de Série Noire se compose de Marie Trintignant, Bernard Blier, Myriam Boyer, Jeanne Herviale et Andreas Katsulas.

Attention, SPOILERS ! (1) Franck Poupart, excentrique et imprévisible représentant de commerce, rêve d'une vie plus aventureuse. Quand sa femme Jeanne le quitte et qu'il perd son emploi après une nuit en cellule, il saute le pas : avec le soutien des beaux yeux de Mona, une prostituée de 16 ans, il va commettre un crime. Il tue la tante de Mona (qui est aussi sa maquerelle), lui vole ses économies (100 000 francs à l'époque), et abat sur les lieux du crime un pauvre immigré au chômage, Tikidès, pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. Mais quand Jeanne revient et que son patron Staplin commence à avoir des soupçons, Franck, de plus en plus fou, se retrouve dans une situation ingérable.

Il finira par étrangler sa femme et se faire voler son butin par Staplin. Mais qu'importe, il a eu ce qu'il voulait, une aventure et une femme, Mona (1).

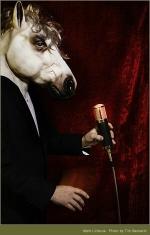

A juste titre, Série Noire est souvent considérée comme le meilleur film d'Alain Corneau, une oeuvre désinvolte et nihiliste qui contrebalance avec la bonhommie narquoise de Les Valseuses. En ce sens, Série Noire fait figure de film antinomique qui contrecarre avec cette France hédoniste et consumériste de la fin des années 1970. L'influence de Mean Streets est palpable, voire prépondérante. La lourdeur hivernale d'une petite ville américaine est ici transposée dans une banlieue parisienne lambda. L'oriflamme de Série Noire affiche orgueilleusement le faciès de Patrick Dewaere.

Car oui... Série Noire, c'est aussi cette révélation presque symbiotique entre l'acteur et le personnage de fou furieux que ce dernier incarne à l'écran. Pour l'anecdote superfétatoire, le comédien écervelé (c'est le cas de le dire...) ira jusqu'à se fracasser réellement le crâne contre le capot d'une automobile.

A travers les pérégrinations de Franck Poupart, Série Noire narre une plongée dans les ténèbres. Dans cette oeuvre à la fois extrême et ésotérique, ce n'est pas seulement Franck Poupart qui s'immisce dans un faisceau illusoire, mais toute une galerie de personnages anémiques et en disgrâce ; finalement à l'instar de la jolie Marie Trintignant, d'une grande fébrilité. Patrick Dewaere rencontre donc son épigone féminin. On comprend mieux pourquoi l'acteur n'aura de cesse - durant le tournage - de la protéger... Sur ces entrefaites, on discerne toute la puissance matricielle du film. Aucune repentance, aucun espoir... Juste un long-métrage iconoclaste et indiscernable qui estourbit durablement les persistances rétiniennes. Certes, la violence n'est jamais ostensible, mais essaimée tout au long de dialogues amphigouriques et de saynètes toutes aussi improbables. Indubitablement, Série Noire nécessite plusieurs visionnages, ainsi que plusieurs niveaux de lecture pour être appréciée à sa juste valeur.

On peut aisément songer, voire subodorer que le cinéma français ne rééditera pas une telle fulgurance sur pellicule, surtout dans la sénilité actuelle. Mais ceci est un autre sujet...

Note : 16/20

(1) Synopsis du film sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_noire_(film,_1979)

Alice In Oliver

Alice In Oliver